作者:电子创新网编辑部

在智能汽车的感知体系中,超声波雷达虽不如激光雷达、毫米波雷达耀眼,却是最“接地气”的一环。无论是泊车辅助还是低速自动驾驶,它几乎是所有车型的标配。然而,长期以来,这一细分领域的核心芯片依赖海外厂商供应,成本与供应链都受到掣肘。

泰矽微(Tinychip Micro)近期发布的TCAU33打破了这一局面。作为国内首款车规级无变压器直驱超声波雷达芯片,TCAU33不仅实现了全国产化,更在架构和性能上带来突破。

直驱架构:去掉“大块头”,让系统更轻更便宜

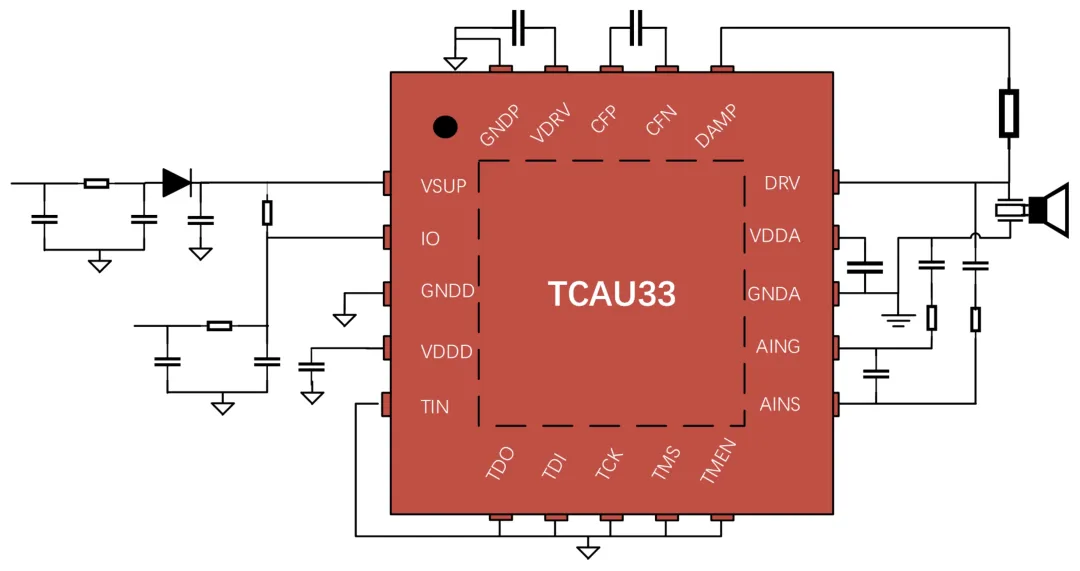

传统超声波雷达芯片需要依赖大体积变压器和储能电容来驱动探头,不仅占PCB空间,还增加了成本和设计复杂度。TCAU33通过自主研发的nV级低噪声PGA + 高精度ADC + 内置电荷泵升压电路,首次实现了无变压器直驱。

TCAU33 典型应用

这意味着什么?

更小的PCB空间:在空间寸土寸金的车载电子里尤其关键;

更低的系统成本:单车用量动辄十余颗,降本效应被成倍放大;

更高的可靠性:少了体积庞大的易损件,EMC设计也更容易通过。

在当前车企对成本极度敏感的背景下,TCAU33的出现无疑击中了痛点。

车规级标准与性能并举

车规芯片不仅要便宜,更要能经受考验。TCAU33从设计初期就严格对标ISO7637、ISO16750、ISO11452、CISPR25等EMC标准。再加上-40°C~125°C的AEC-Q100温度范围,它完全能应对恶劣汽车环境。

同时,它支持0.12m近距到4m远距的测量,最短盲区仅12cm,足以应对狭窄泊车工况。结合环境噪声检测、余振消除、探头故障诊断等功能,TCAU33展现出国产芯片在可靠性上的跃迁。

超声波雷达的“隐形赛点”

相比动辄上万元的激光雷达,超声波雷达显得不起眼,但它是L2-L4辅助驾驶量产车中最稳定的传感器之一。每辆车要装8~12颗,芯片的降本意味着整车厂能在智能化功能中压缩更多成本空间。

此外,TCAU33不仅局限于车载,还可应用于液位检测、压电按键检测等工业与消费场景,进一步扩大市场潜力。

在全球供应链紧张和汽车智能化快速演进的双重压力下,TCAU33的发布不只是一个产品事件,而是国产车规芯片在传感领域的破局信号。

填补国内空白:无变压器直驱方案此前完全依赖海外;

全国产供应链:降低地缘风险;

降本+提效:让中国车企在智能驾驶量产化中拥有更大自主权。

结语

如果说激光雷达和毫米波雷达是智能驾驶的“远望镜”,那么超声波雷达就是贴地飞行的“白手套”——廉价、可靠、不可或缺。泰矽微TCAU33不仅在技术架构上完成了创新,更在产业链和市场策略上完成了“卡位”。

这或许意味着,在智能汽车的下一轮产业博弈中,中国企业将不再只是跟随,而是率先在关键细分赛道立下标杆。