近日,第四届射频滤波器创新技术大会圆满举行,本届大会以"芯潮·滤动"为主题,聚焦射频滤波器全产业链创新,涵盖材料、设计、工艺及应用场景,旨在推动国产滤波器技术突破与产业生态构建。左蓝微电子在大会现场围绕5G-A/6G技术的演进,聚焦射频滤波器的多场景应用,并提出了三点创新研究路径。

5G-A到6G的技术跨越催生滤波器新需求

随着2025年5G-A网络在国内超330个城市实现覆盖,通信技术正经历从5G向6G的跨越式发展,据工信部及相关机构发布的规划,未来十年中国将重点布局6G关键技术研发与应用验证,实现从“万物互联”到“万物智联”的转变,这意味着无线通信系统的频谱利用效率、带宽密度和器件性能要求都将成倍提升。

与此同时,低空经济、卫星通信、AI、具身智能等多元化的场景对射频滤波器提出了更高要求:需要在更小尺寸内实现更高性能、更优温度稳定性和更宽频带覆盖。

此外,“十五五规划”草案中已明确提出,要强化新一代信息通信技术与基础器件创新能力建设。面对通信频段持续扩展、终端形态日趋复杂的趋势,射频滤波器作为连接“信号链”与“天线链”的关键节点,正成为决定通信系统性能的核心元件之一。

未来,人类活动范围不断扩展,新型应用场景与多样化业务需求不断涌现。受限于覆盖能力和网络容量,以 5G移动通信系统为代表的地面通信系统难以支撑网络空间极大扩展的广域信息交互与泛在通信需求,卫星、飞机、轮船等非地面设施的宽带接入需求逐步增长,新兴多元信息服务的多维资源需求不断提升。在此背景下,构建覆盖空、天、地、海的一体化网络成为 6G 移动通信系统的重要特征。

张博士在演讲中提到:"我们正站在两个通信世代交汇的历史节点,唯有依靠底层技术创新,才能真正掌握产业话语权。实现射频滤波器的自主创新与规模化量产,不仅是企业发展的需要,更是保障我国通信产业链安全、打破国外技术垄断的关键一环。"

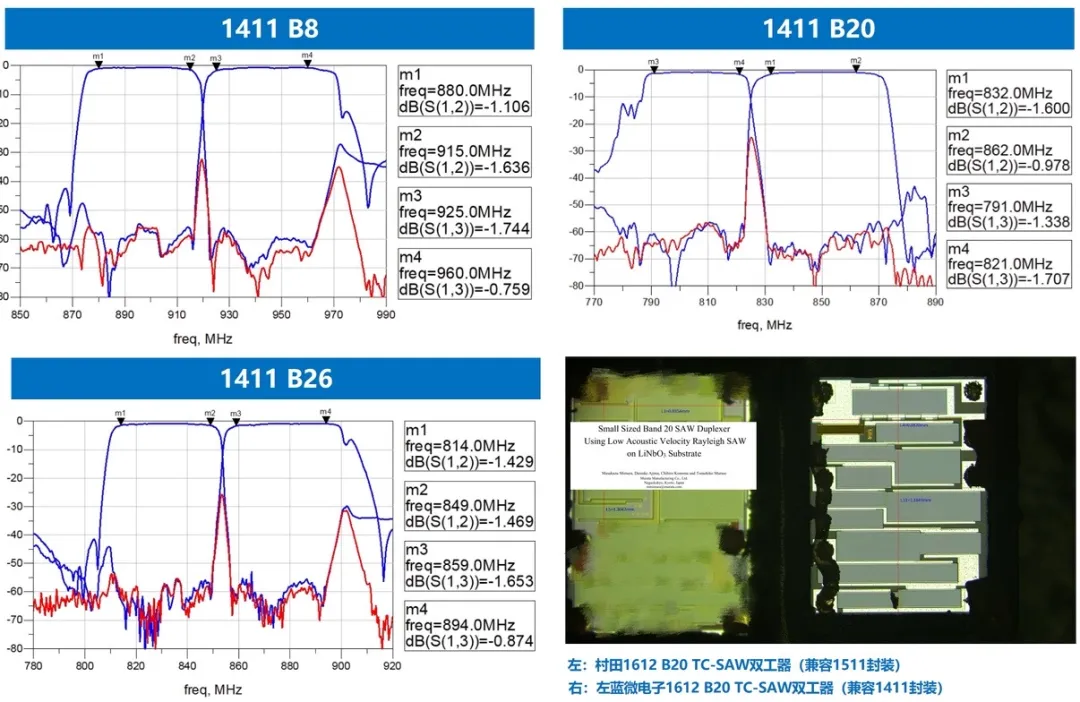

1411尺寸TC-SAW双工器,助力终端轻量化

5G与未来6G的终端设备趋向多频、多模与高集成化,对滤波器的体积、损耗与集成密度提出了更高要求。传统TC-SAW滤波器受制于封装尺寸与材料堆叠厚度,难以兼顾小型化与高性能。

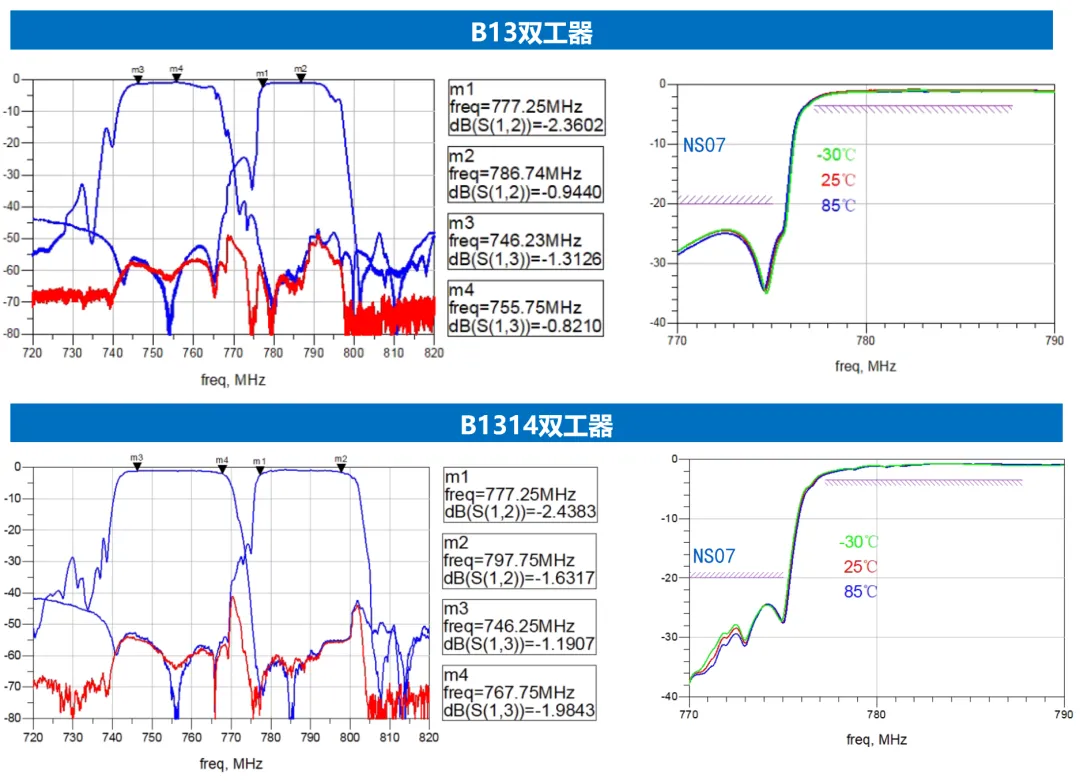

零温漂TC-SAW技术突破,应对极端环境挑战

滤波器的温度漂移问题一直是制约射频性能稳定性的技术瓶颈。传统SAW滤波器受温度变化影响显著,而传统TC-SAW的TCF介于-20到-25ppm/℃,低频产品25℃变化到85℃,频率波动1-1.5MHz。

左蓝微电子通过多层薄膜结构与材料改性工艺,推出零温漂高性能Band13/1314TC-SAW 双工器,两款双工器能满足NS07指标要求,25℃到85℃温度变化范围下频率波动仅0.1MHz。

该技术特别适用于车载通信、工业物联网、户外基站等对温度适应性要求极高的场景,为5G-A中定义的uRLLC(超高可靠低时延通信)场景提供硬件保障。

碳化硅衬底滤波器,重构滤波器性能边界

未来6G通信系统将涵盖太赫兹通信、车联网、低轨卫星互联等超高频场景,对滤波器的功率承载能力与热管理性能提出极高要求。

作为第三代半导体材料的代表,碳化硅(SiC)具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温等特点,相较传统蓝宝石或硅衬底,SiC具有高导热率、高机械强度与优异的热稳定性,可有效解决高功率滤波器的散热瓶颈,可以说,碳化硅(SiC)衬底材料正在重塑射频滤波器的底层逻辑。

左蓝微电子基于碳化硅衬底开发的POI结构,在当前光刻工艺节点下,可实现高频响应的显著提高,并有效抑制寄生模态的激发。采用该技术方案设计的WiFi-6/7频段滤波器,可以实现极低的插入损耗、优异的远端带外抑制能力以及良好的功率耐受性。

第四届滤波器大会的成功举办,充分展现了中国在高端射频器件领域的进步与潜力。这次大会的深度交流和成果展示,必将进一步推动国产滤波器技术的创新发展,为构建自主可控的射频前端产业生态奠定坚实基础。

左蓝微电子的技术路线,与国家在“十四五”收官与“十五五”谋划之际,对高端芯片、核心电子元器件、新一代通信技术等重点领域的战略方向高度契合。未来,公司也将继续通过材料创新、工艺突破和应用场景的重构,为国产射频器件开辟新的价值赛道。

文章来源:左蓝微电子