文章来源:硬件十万个为什么

1. MLCC结构简介

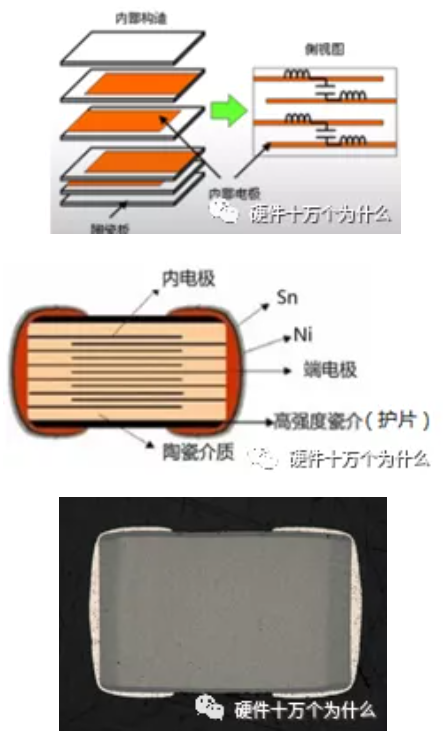

片式多层陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。在其内部,金属电极层与陶瓷介质层交替堆叠;金属内电极一端与外电极相连的话,则另一端必定被埋在陶瓷介质内不与另一侧外电极相连;每两个相邻的金属内电极与其中间的陶瓷介质一起,构成了多个并联平板电容器。这种巧妙的结构设计特别适宜于连续的自动化生产,并能够显著提高单位体积的电容量。但也正是由于这种结构,造成了在MLCC内部的边缘电场发生畸变,同时也使内部的金属电极之间电流分布不均匀。如果在MLCC内部无材料和加工方面的缺陷,则MLCC的击穿容易发生在这些部位上,造成MLCC的失效。片式多层陶瓷电容器原理图、结构示意图和实物切片图如下图所示。

2. MLCC击穿类型

对MLCC来说,主要有两种击穿失效模式:一种是电压击穿,或者称为电击穿;另一种是电流击穿,属于热击穿。这两种击穿规律不同,物理过程也不同,存在着较大的差异。另外还有一些其他类型的击穿,如电应力击穿等,电应力击穿一般发生在介质层很薄、大容量的MLCC中,击穿机理同电压击穿。

本次失效模式为电压击穿,对电压击穿机理详细展开进行分析:

电容器在电场作用下,瞬时发生的击穿为电压击穿。其机理是电容器介质中的自由电子在强电场作用下,碰撞中性分子,使之电离产生正离子和新的自由电子,这种电离过程的急剧进行,形成雪崩式的电子流,导致介质击穿。这类击穿通常发生在环境温度不高的情况下,击穿的发生与施加电压的时间和环境温度无关,主要取决于介质的微观结构,也和介质厚度、电极面积等因素有关。

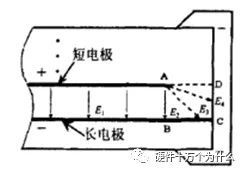

对于MLCC来说,发生电击穿除了与上述提到的因素有关外,还与其内部电极的边缘电场畸变有更为直接的关系。在MLCC的内部,电场分布情况见图所示。

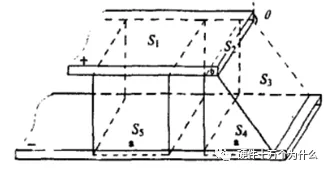

在A、B两点的左侧,邻近的两个金属电极平行相对,是典型的平板电容器结构,内部分布着均匀电场E1;在A、B两点的右侧,上面一层是短电极,金属电极层在A点被陶瓷介质阻断,与相邻外电极CD不相连,下面一层金属长电极与外电极在C点紧密连接,这种长短不齐的结构造成了电场畸变,使之在ABCD区域内为非均匀电场。在陶瓷介质中取两个柱形高斯闭合面,详见下图。

两个柱状高斯闭合面一个是在均匀电场内的长方形柱体,另一个是在非均匀电场但与均匀电场交界的梯形柱体。两个柱体的上下底面均与金属电极平行,下底S4、S5取在金属电极层内,上底S1、S2取在陶瓷介质中并靠近金属电极层。设金属电极层内的电荷密度均为σ。

包围在此闭合高斯面内的自由电荷Q1=σ*S5,它分布在短电极下侧的表面上,按照有介质时的高斯定理:

ΦSD1dS=Q1=σ*S5=D1S1 (1)

式中D1为均匀电场E1中的电位移矢量。

在S2面上有通量,包围在此闭合高斯面内的自由电荷Q2=σ*S4:

ΦSD3dS=Q2=σ*S4 (2)

式中D3为均匀电场E3中的电位移矢量,当S2中的边长b取足够小,则D3可近似为均匀,同时考虑到D3与S2的外法线方向存在夹角θ,则有:

ΦSD3dS=D3S2cosθ=Q2=σ*S4 (3)

如令S4=S5,由于金属电极内的电荷密度σ处处相等,则Q1=Q2,则有:

D1S1= D3S2cosθ (4)

根据电位移矢量公式D=εE,则有:

E1S1= E3S2cosθ→S1/S2= E3*cosθ/E1= E2/E1 (5)

因为b足够小,S2很小,因此S1/S2>>1,可得出E2>>E1。说明在A点的电场强度E2远大于均匀电场E1。上述分析仅针对下电极BC段,其实外电极CD段的E4对E2方向上的电场强度也有贡献,所以A点的实际电场强度比所分析的E2还要强。

过压试验故障品击穿点基本也在该位置,与理论研究吻合。

3. 结论

假设在MLCC内部陶瓷介质均匀、介质层无任何缺陷,电极层完整、厚薄一致和层叠整齐的情况下,可以得出以下结论:对MLCC施加高电压,如果超过了其所承受的能力,MLCC会发生电压击穿。由于MLCC内部存在畸变电场,则A点的场强最高,击穿易发生在AB两点附近。电压击穿的发生与施加电压的时间和环境温度无关,但长时间施加高电压会介质性能退化,导致击穿的发生。

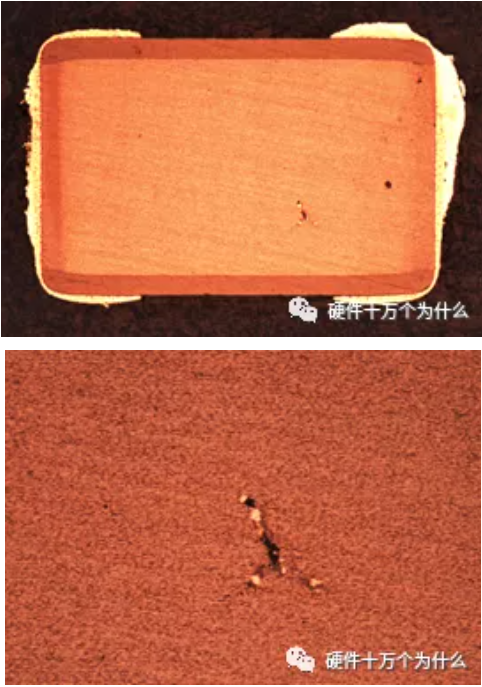

由于MLCC生产工艺多,在流延、印刷、叠层和层压均有可能引入缺陷,如流延介质厚度偏下限会导致介质变窄,则也会出现在其他位置发生电压击穿的情况,详见下图。

免责声明:本文为网络转载文章,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除(联系邮箱:service@eetrend.com )。