作者:电子创新网编辑部

在高速发展的5G与AIoT时代,通信设备迈向更高速度、更强连接的同时,也带来了前所未有的系统复杂性。射频前端,作为无线连接的第一道关口,正在成为限制终端设计与系统性能提升的瓶颈。

从载波聚合到多模并发,从终端小型化到国产替代的现实需求,“高性能 + 微型化 + 自主可控”的三重挑战,正压迫着国产射频产业加速突围。

在这一背景下,左蓝微电子推出的基于PESAW平台的B66+25+70四工器,不仅是一款新器件的发布,更是国产射频产业链在高端器件领域的实质性突破。要理解这款产品的价值,必须回到行业当前所面临的三大核心痛点。

痛点一:终端空间持续压缩,器件集成度面临极限挑战

在智能手机、可穿戴设备、物联网终端日趋轻薄化的趋势下,内部可用空间极其有限。据Strategy Analytics统计,一台典型的5G智能手机,射频前端模块的平均空间已从4G时代的800mm²降至不足600mm²,且还在不断压缩。

与此同时,终端需要支持的频段数量却在不断增加:

5G NR n41/n77/n78等频段并发;

向下兼容4G FDD/TDD频段;

还要预留毫米波、GNSS、WiFi、蓝牙等无线功能接口。

也就是说,空间减少了,器件数量却增加了。这对滤波器、多工器等射频器件的尺寸、封装、集成度提出极高要求。

左蓝微电子的1814尺寸,打破微型集成壁垒

左蓝微电子推出的B66+25+70四工器,采用1814超小尺寸封装(1.8mm×1.4mm),在兼容主流2016贴片封装的同时,实现在极限空间中集成三个关键频段滤波路径。这一技术突破,为终端厂商释放更多系统设计空间,同时降低整体BOM面积。

痛点二:多频并发场景下的串扰与隔离难题

现代通信终端对多频段并发的需求愈发迫切,尤其是在载波聚合(CA)、5G+4G融合通信、双卡双待、AIoT多模无线等场景下,不同频段需同时发射与接收。

这带来的核心挑战在于:如何在高度集成的射频系统中,抑制频段间互扰、提升通道隔离度,保证信号质量?

传统多工器在多频工作时容易产生以下问题:

发射信号泄露至接收端,导致灵敏度下降;

频段间交叉干扰,引发信号掉线或误判;

带外杂散干扰未充分抑制,降低整体通信稳定性。

左蓝微电子行业领先的交叉隔离指标

该四工器具备极为出色的带内与带外性能:

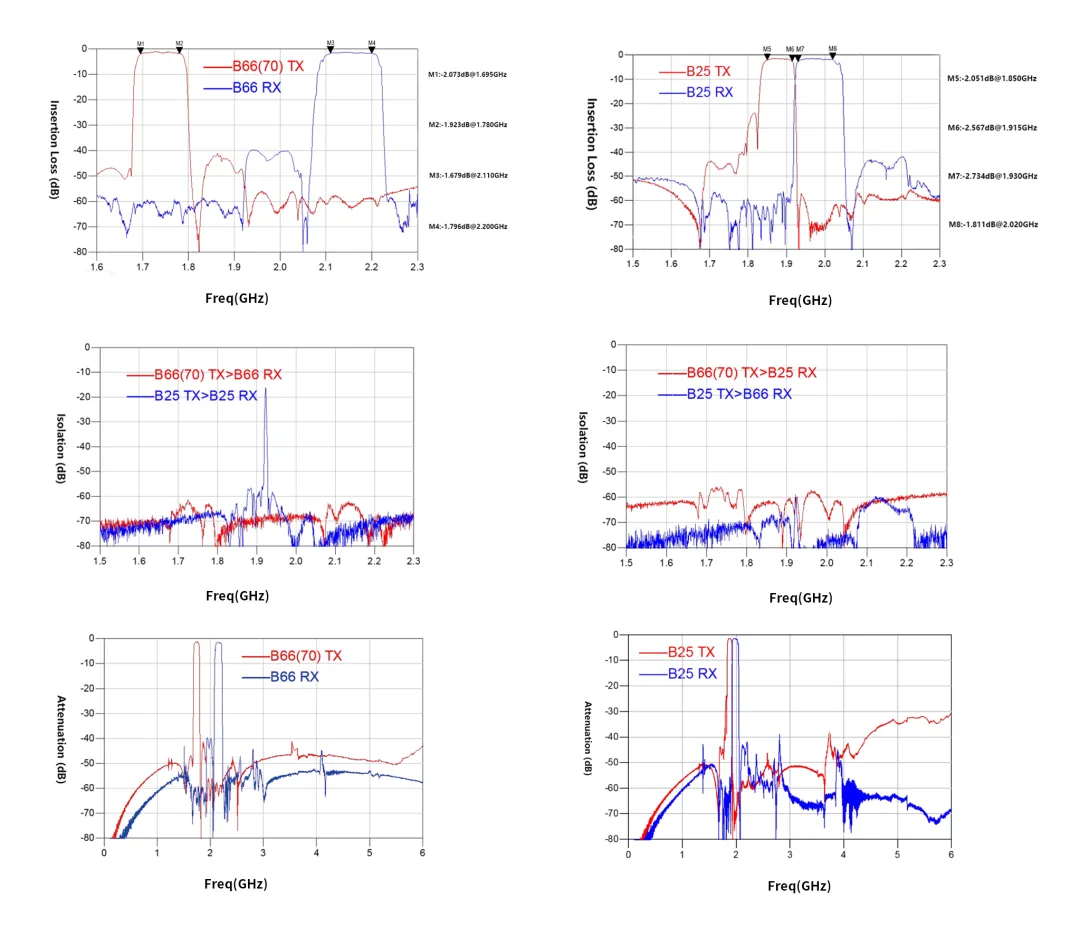

B66 RX插损 <1.8dB,TX插损 <2.1dB,能量损耗小;

B25 RX/TX隔离度高达58dB/56dB,在多频共存时仍能保持通道纯净;

B25 TX与B66 RX间交叉隔离达65dB,大幅减少互扰风险;

极限发射功率能力达34.8dBm,支撑高功率场景。

详细测试数据如下图所示:

这些数据指标意味着,即使在多个频段同时工作、高吞吐传输的复杂环境下,该四工器依然能够保障系统的稳定性与高性能运行。

痛点三:高端射频器件“卡脖子”,自主替代势在必行

长期以来,全球高性能射频滤波器市场被少数海外巨头垄断(如Broadcom、Murata、Qorvo等),国产品牌在高频、多频段、高功率四工器领域起步晚、门槛高。

尤其是复杂封装、高隔离结构的滤波器产品,在材料设计、工艺流程、封装集成方面对国产厂商形成技术壁垒。

在地缘政治持续变化、核心器件安全可控成为国家战略前提下,国产企业需要真正“顶上去”,填补高端产品的技术空白。

左蓝微电子PESAW平台自研,打破核心壁垒

左蓝微电子本次发布的四工器产品,基于自主研发的PESAW平台构建滤波单元,具备自研结构设计、仿真优化、晶圆制造、封装测试等全流程能力。这意味着从器件层到系统应用,左蓝微电子具备自主可控、规模量产与灵活定制的全栈能力。

这不仅是技术维度的突破,更是国产射频产业链自主能力的一次重要体现。

应用前景:为“下一代通信终端”构建高效射频基石

凭借高性能、微尺寸、自主可控三大优势,该产品在多个关键场景具备广泛适配性:

智能手机:支撑5G/4G多模双卡双待 + 多频CA设计;

CPE & AIoT模组:满足多频长距离并发通信,降低系统功耗;

低轨卫星通信、无人机远距控制:极限空间布局 + 高频干扰环境的最佳选择。

结语:小器件,大能量;左蓝微电子,走在国产射频突围前线

从手机到卫星,从CPE到机器人,通信设备的每一次跃迁,都离不开射频器件性能的提升。而国产高端器件要真正突围,不仅需要“做得出来”,更要“用得上”、“卖得好”、“替得了”。

左蓝微电子的PESAW B66+25+70四工器,为国产射频行业交出了一份扎实的答卷:它不仅是一个微型滤波器的技术突破,更代表着国产品牌在通信核心部件上的逐步成熟、自信与突围力量。

在未来射频系统的重构浪潮中,这样的产品与企业,将不只是参与者,更可能成为变革的推动者。

* 本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接,否则,本网站将保留追究其法律责任的权利